こんにちは!消防マナブです!

みなさんは予防業務って好きですか??法律とか難しいことばっかりだし苦手意識が強い方も多いですよね。

でも予防業務って見方を変えれば、ただの事務作業ではなく”究極の人命救助”になるのではないでしょうか!

というわけで、今回は予防の根本となる消防の法体系について確認していきましょう!

消防の法体系ってなに??

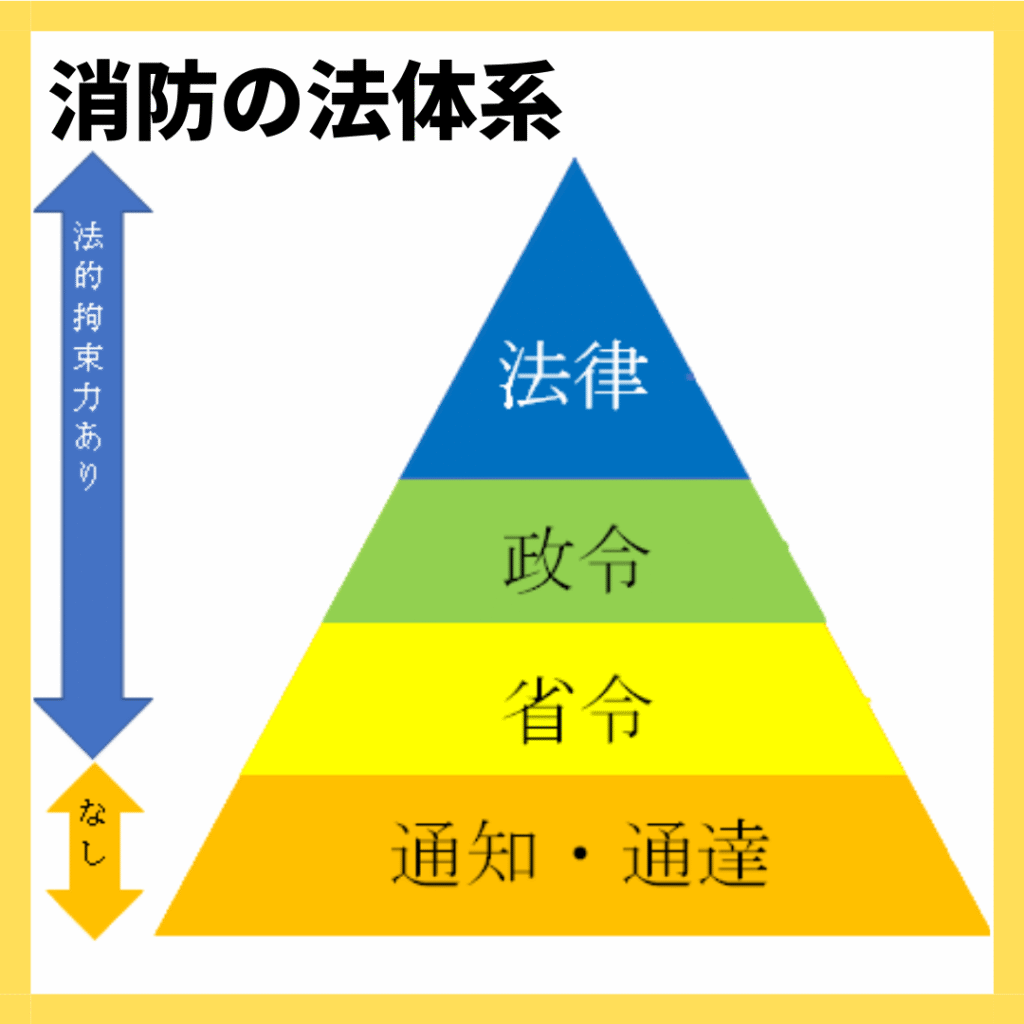

まず、消防の法体系を理解するうえで覚えたいのが”法体系のピラミッド”です。

法律は誰が制定者で、どの法律が効力を有しているか(どの法律の方が強いのか)把握することが大事です。

法体系のピラミッドは憲法を頂点として、各法律の効力と制定者を図示したものになります。法体系のピラミッドは以下のようになります。

消防に関する法律には憲法、法律、政令、省令があります。よく聞く通知、通達、指導基準など予防業務をしていると強そうな言葉をよく聞きますよね。しかし、こんなに強そうな言葉たちには法的拘束力を有していないんですよね!これらについてもまた語っていきます。

ここからは各法律の効力と制定者について確認していきます。

法律

消防における法律とは皆さんご存じ”消防法”や”消防組織法”がこれにあたります。

制定者は国会になるので、改正には国会での審議が必要になります。なので、できるだけ改正する必要が少ない方がいいですよね。だから、消防法をよく見ると大枠を作っているだけで詳細は書いてないですよね?詳細は政令や省令で定めておいて、時代の変遷に伴って細かいところを改正するのは政令と省令だけで済むようになっています。

もちろん法的拘束力を有しています。詳しくは消防法第38条以降が罰則の項目になるので確認してみてください。個人的に罰則があって驚いたのは、消防法第44条11項に定められているこれですね。

第44条

次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。

十一 第八条の二の二第一項又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

つまりですよ!十七条の三の三、消防用設備の点検結果報告書を提出していない場合は30万円以下の罰金に処されてしまうんですね。全国消防設備協会によると全国の点検実施率は55.2%なので、けっこうな防火対象物が告発されるリスクを抱えているんだな~と漠然と感じました笑

政令

消防における政令は”消防法施行令”や”危険物の規制に関する政令”がこれにあたります。

制定者は内閣になるので、改正には内閣での閣議が必要になります。

政令には罰則規定がありません。しかし!消防法を読んでいると、”政令に定めるところにより”と書かれているところを見ませんか?

そうですね!施行令には罰則規定はありませんが、消防法で間接的に罰則規定が設けられています。

省令

消防における省令とは”消防法施行規則”や”危険物の規制に関する規則”がこれにあたります。政令よりもより詳細な部分が定められています。

制定者は各省の大臣になります。消防は総務大臣がこれにあたります。政令よりも改正の手続きが簡略化されていて容易になります。

政令同様に罰則規定はありませんが、消防法により間接的に罰則規定が定められています。

法を覚えるコツ

消防法を読む際は法文全てを読んでしまうと、脳に圧倒的情報量を流しこんでしまうため脳が破壊されます!

読みたい部分の条文だけを確認し、消防法という幹から施行令という枝へ、そして施行規則という葉へ部分部分で確認していくと頭に入りやすいです。

例えば、防火管理について確認したければ、法8条を読み、施行令3条以降を読み、施行規則1条の2を確認するみたいな感じです!

通知

通知とは法律運用に関わる助言のことです。これだけだとなんのことかよく分からないですよね!

みなさんはこういう消火器標識を見るとどう思いますか?

六法を読みこんでいる人はこう思いますよね?

”消火器の標識は縦24cm、横8㎝で赤地に白文字で消火器って書いてないといけない!”と

これの根拠通知文は昭和44年の消防予第238号通知になります。通知はあくまで助言なのでこれに則っていなくても法令違反にはなりません。

じゃあ通知ってある意味ないじゃんって思いませんか?でもないと不便ですよね!

消防法施行規則で以下のように定められています。

第9条四 消火器具を設置した箇所には、消火器にあつては「消火器」と、水バケツにあつては「消火バケツ」と、水槽そうにあつては「消火水槽」と、乾燥砂にあつては「消火砂」と、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつては「消火ひる石」と表示した標識を見やすい位置に設けること。

みなさんが防火対象物の関係者だった場合、消火器の近くに標識を置かないといけないけど、じゃあどんな標識を置けばいいの?って思いますよね!?

僕らも関係者からこんなこと聞かれたら困っちゃいますよね!

なので、総務省消防庁の予防課長名で助言として標識のサイズや様式を通知してくれます。そうすることで僕ら指導する側も、防火対象物の関係者もこういう標識置いておけばオッケーだと分かるので仕事がスムーズにいきますよね!

これが通知のありがたさですよね!

通知の変遷について

昔は通知にも強制力に近いものがありました!

日本は以前は中央集権国家でした。だから、予防課職員も総務省消防庁(国)から出た通知の通りに運用していたという過去があります。

実際に古い通知文を読むと

”この指示達のうえよろしくご指導されたい”

と文章を締められています。なんか強そうというか、強制力がありそうな感じしませんか??

実際にこの時期の通知には強制力がありました。

しかし、平成12年4月に地方分権一括法が制定されることで、地方の地位が強くなりました。

そしたらどうでしょうか、通知分の〆の文章を見ると

”本通知は消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として

発出するものであることを申し添えます。”

以前と比べるとかなり腰が低くなりましたよね笑

地方分権一括法の制定後、国と地方は主従の関係から協力関係へ変化しました。それに伴い通知の強制力もなくなりました。制定以前の通知も同様です。

なので、過去を知るベテラン職員の中には通知に強制力があると思っている人もいるため、この勘違いが起きる原因となっています。

これが通知の強制力の変遷です。

まとめ

今回は消防の法体系について確認しました!

立入検査では法に違反した点を指導します。だからこそ、指導することへの根拠法令についてはしっかり理解していないといけません。

今回を機に再確認しましょう!

引用文献

消防用設備点検実施率について(全国の報告実施率の推移) 全国消防設備協会