こんにちは!消防マナブです!

以前、火災のABCDについて確認しましたね!

救急にも似た言葉で、”ABCDEアプローチ”というがあるのはご存じですか?

救急活動の根本となる分野で大事な概念になるので、今回は救急のABCDEとも呼ぶことができる”ABCDEアプローチ”について確認していきましょう!

ABCDEアプローチとは

まずはじめにABCDEアプローチとはなんたるかについて語ります。

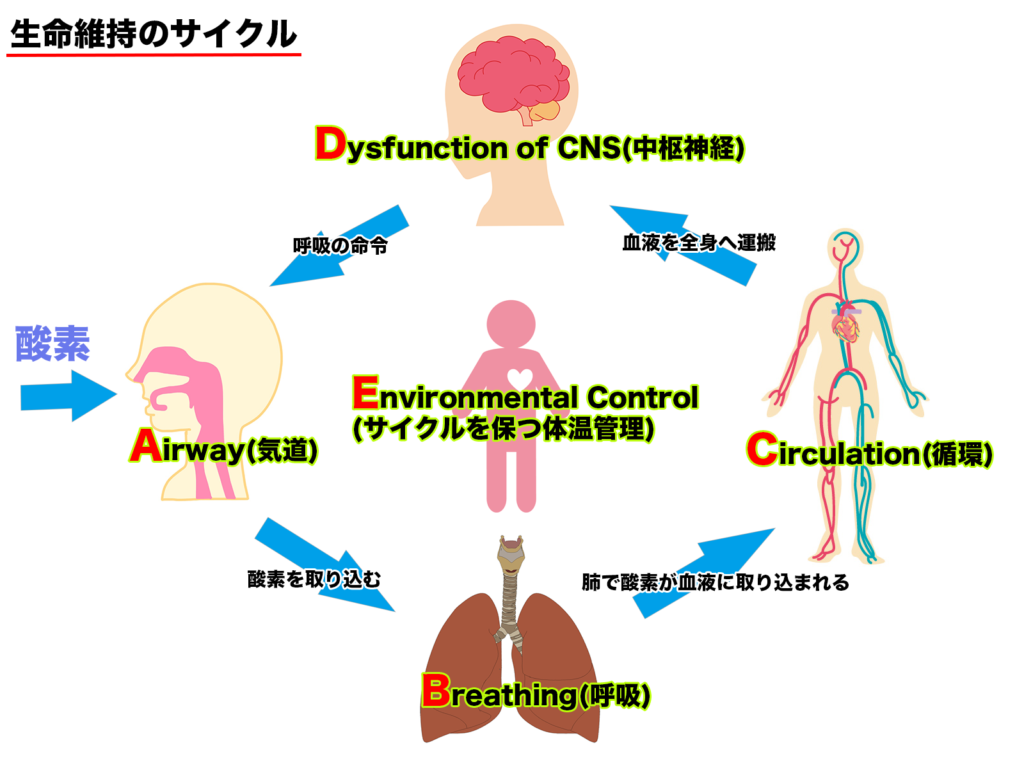

ABCDEアプローチとは、生命を維持するのに重要な点から観察し、傷病者の重大な生命危険を発見しそれを処置しよう、という考え方です。

この概要だけ聞くと、よく分かりませんよね笑

どういう順番で観察するかというと

気道(Airway)→呼吸(Breathing)→循環(Circulation)→中枢神経(Dysfunction of CNS)→体温(Environmental control)

この順番で観察します。この5項目の頭文字をとってABCDEアプローチと呼びます。

この順番って酸素の流れと同じですよね。それくらい生命の維持には酸素化が重要ってことが分かりますね!

この5項目のどこかが破綻すると、人は死にます。

だから、最初の評価で異常を探して、処置して搬送する必要があります。

次は具体的にABCDEアプローチをどのように観察、処置するか確認します。

ABCDEアプローチの観察方法

観察、処置の方法もABCDEアプローチに沿って説明していきます。

気道(Airway)

気道とは空気の通り道のことです。酸素の通り道である気道は以下の点を観察します。

気道の開通状態

まず傷病者に声をかけて返答があれば、気道は開通状態です。

じゃあ、どういう状態であれば、気道が閉塞しているといえるのでしょうか?

狭窄音(いびき)やゴロゴロ音、異物がないか?

傷病者に意識障害がある場合、舌根沈下により気道が閉塞する場合があります。そういうときは、どんな呼吸になると思いますか?

そう!いびき様呼吸ですよね。

他にはゴロゴロ音がする場合は、嘔吐や出血が原因で気道が閉塞している可能性が高いです。

また、気道に異物があると呼吸をしようにも呼吸ができなくなってしまいますよね。なので、異物も確認しましょう。

気道の開通状態を確認したい時は呼吸の音を聞きましょう。

処置

じゃあ気道閉塞に対してどんな処置をしますか?

狭窄音→気道確保

狭窄音の原因となる舌根沈下に対しては気道確保をしましょう。

傷病者の意識レベルや人員によって手技は変わりますが、用手的気道確保もしくは器具を用いた気道確保をしましょう。

ゴロゴロ音→吸引

ゴロゴロ音の原因となる血液や吐しゃ物に対しては吸引をしましょう。

異物→喉頭展開

異物を除去するために、喉頭展開をして異物を取り除く必要があります。

呼吸(Breathing)

酸素を取りこむ呼吸は以下の点を観察します。

呼吸の回数

まずは呼吸の回数が正常か確認します。

成人であれば、14~20回/分が正常値です。

正常な呼吸ができているか

正常な呼吸様式ができているか確認します。できていなければ、原因となっている疾患の推測に繋がります。異常な呼吸様式を以下にまとめます。

浅表性呼吸(肺活量の低下)

気胸、血胸、多発性肋骨骨折、間質性肺炎

口すぼめ呼吸(呼気延長)

肺気腫、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患

シーソー呼吸(上気道閉塞)

喉頭浮腫、気道異物、舌根沈下

奇異呼吸(胸部外傷)

フレイルチェスト

死線期呼吸(下顎呼吸、あえぎ呼吸)

心停止前

SpO2は正常か

一見、呼吸数や呼吸様式が正常でも組織で酸素化されていないこともあるので、SpO2の値を確認しましょう。

SpO2は99~96%が正常値です。

90%を切ると呼吸不全のため、酸素投与をしましょう。

処置

呼吸がうまくいっていない人には呼吸を補助をする必要があるため、酸素投与や補助換気、人工呼吸をする必要があります。

呼吸がなければ、人工呼吸をしましょう。また、呼吸不全の傷病者に対しては酸素投与、それでもSpO2が上がらなければ、補助換気へ移行しましょう。具体的な手技の方法は後日紹介します!

循環(Circulation)

次に酸素を全身へ送る循環はどういうところから観察するか確認します。

脈拍の回数

成人の正常な脈拍値は60~80回/分です。

60回を下回ると徐脈、100回を上回ると頻脈です。

脈拍の強さ

最初に触った感じ、脈圧が弱い場合は血圧低下を想定します。

橈骨動脈が触れない場合はショックを疑い、総頚動脈が触れない場合はCPAです。

脈の触知部位と収縮期血圧の目安を以下にまとめます。

橈骨動脈 80㎜Hg

大腿動脈 70㎜Hg

総頚動脈 60㎜Hg

上記の値はあくまで目安なので過信は注意してください。とある研究では、橈骨に触れても血圧が意外と80mmHgなかったりするという結果も出ています!

血圧は正常か

血圧は100~130/50~80㎜Hgが正常値です。

低ければショックを疑います。高ければ脳出血などが疑えます。

湿潤冷汗はないか

中枢神経(Dysfunctional of CNS)

中枢神経とは簡単に言うと意識レベルのことです。意識は以下の点を観察します。

意識レベルはどれくらいか

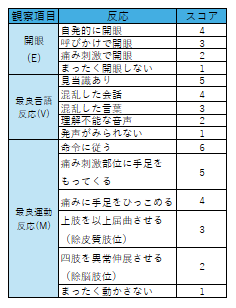

意識レベルはJCSかGCSで評価します。

| Ⅰ.刺激しないでも覚醒している状態 |

| 1.だいたい意識清明だが、いまいちはっきりしない。 |

| 2.見当識障害がある。 |

| 3.自分の名前、生年月日がいえない。 |

| Ⅱ.刺激をすれば開眼するが、刺激をやめると眠り込む |

| 10.呼びかけで開眼する。 |

| 20.大声で呼びかけしたり、身体を揺すると開眼する。 |

| 30.痛み刺激を加えるとかろうじて開眼する。 |

| Ⅲ.刺激をしても開眼しない。 |

| 100.痛み刺激で払いのける動作がみられる。 |

| 200.痛み刺激に手足を少し動かしたり、顔をしかめる。 |

| 300.痛み刺激に反応しない。 |

意識レベルを確認し、意識障害があれば原因疾患の推測にはいります。

また、重篤な意識障害がある場合、嘔吐や舌根沈下が予測されるので、気道確保の準備をしておきましょう。

体温(Environmental Control)

ここまで紹介したABCDは体温によって維持されます。体温が破綻すると、ABCDも破綻し、最終的に死にます。体温は以下の点を観察します。

体温は正常か

体温は外気温による熱の喪失と熱の産生によりコントロールされます。

36.0~37.0℃がおおむね正常値であり、37.0℃以上が発熱状態、35.0℃を下回ると低体温状態です。

処置

発熱に対しては冷却、低体温に対しては保温をしましょう。

まとめ

今回は救急のABCDE、ABCDEアプローチについて確認しました!

短時間で緊急度、重症度を判断するのに重要な概念になるのでしっかり覚えましょう!

引用文献

救急隊員標準テキスト へるす出版